日本発のエンタメ作品の世界的ヒットが続いています。日本人として初めて英国推理作家協会賞(ダガー賞)を受賞したのは、王谷晶さんの『ババヤガの夜』。そしてカンヌ国際映画祭をはじめとする各国の映画祭で次々と話題を集める映画『国宝』。まったく違うタイプに思える2作品ですが、実は共通する「ヒットの秘密」が隠されています。

Contents

「血なまぐさい日本のエンタメ」が世界で大ヒット中

少し気が早いようですが、2025年に世界で話題を集めた日本のエンターテインメント作品と言えばなんでしょうか。

漫画・アニメ・映画のすべてが空前の大ヒットとなっている『鬼滅の刃』、前回紹介した柚木麻子さんの『BUTTER』……。そしてもちろん、英国でダガー賞を受賞した王谷晶さんの小説『ババヤガの夜』と、吉田修一による長編小説を映画化した『国宝』はトップグループに入るでしょう。

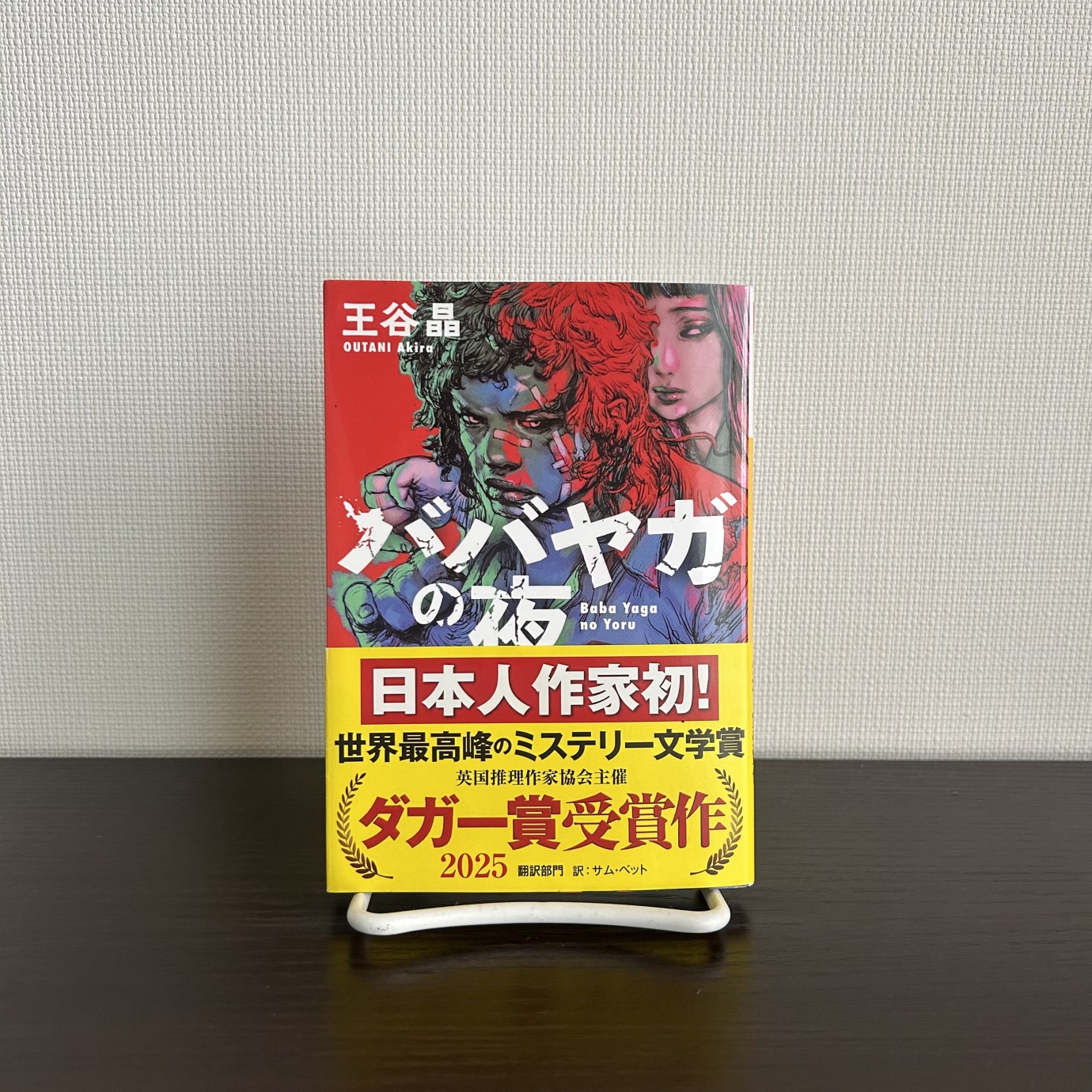

『ババヤガの夜』/王谷晶(河出書房新社)

『ババヤガの夜』は、1981年生まれの小説家・王谷晶さんによる中編小説。たぐいまれなる身体能力と暴力への飢えを抱いた新藤依子が、腕っぷしを買われて関東有数の暴力団会長の愛娘・尚子の運転手兼ボディガードになるところから物語は始まります。高飛車な尚子と幾度となくぶつかる依子でしたが、次第に、尚子を縛る数々の苦い秘密に気づきはじめ……。

文庫あとがきで「暴力だけは絶対に精彩を欠くことが無いように仕上げようと頑張った」と語られている通り、全編通じて容赦なく描かれる暴力描写は、ページから血しぶきや肉片が飛んでくるよう。2つのストーリーラインが同時進行し、その繋がりを読者がある程度推測しはじめたタイミングで投下される爆弾。社会や血縁・性別の壁を拳でぶちのめして超越していく、勢いのあるミステリー小説です。

一方、映画『国宝』で描かれるのはどこまでも「美」を追求する日本の伝統芸能の世界。

父から息子へ名跡を継いでいく、世襲制により発展を遂げてきた歌舞伎。任侠の家に生まれ15歳で父を亡くした主人公・喜久雄(吉沢亮)が歌舞伎の名門にひきとられ、直系跡継ぎのサラブレッド・俊介(横浜流星)と切磋琢磨しながら人間国宝への道を駆け上がっていく物語です。

異例の抜擢で大役を任されながら、舞台裏で震えが止まらず「お前の“血”がほしい」と俊介に詰め寄る喜久雄。互いに支え合い傷つけ合いながら数奇な運命の濁流に巻き込まれていく喜久雄と俊介。喝采と転落を交互に経験しながら、「芸を磨きぬく」の一念で生きる喜久雄の姿は、最後にはもはや人間には見えないレベルに到達していました。

強烈な「血なまぐささ」

『ババヤガの夜』=暴力団という裏社会を舞台に、異端の女性が闘争に身を投じていくバイオレンス・ミステリー。

映画『国宝』=伝統芸能の世界で、「血」と「芸」の葛藤に苦悶しながら身を立てていこうとする芸術家を描いたヒューマンドラマ。

この大ヒット作2つは一見まったく違う世界を描いているようで、全編通じて「血なまぐささ」が漂うところが共通しています。

さびた鉄のような生々しい匂いが鼻につく『ババヤガの夜』と、血縁に縛られ絡み取られる“歌舞伎役者の業”がツンと香る映画『国宝』。種類は違えど、どちらも人間の「血」が、物語の主題に置かれていると言えるのではないでしょうか。それを表すように、小説の表紙も映画の広告も血をイメージさせる赤が効果的に使われています。

少子高齢化・核家族化の進行、家族や地域のつながりの希薄化、SNS等の台頭による「広く浅い」人間関係の広がり……。日本の現代社会をあらわすこういった事象は、世界でも多かれ少なかれ起きていること。その反動としての家族主義・自国中心主義への回帰などの動きと、どこか懐古的にも思える「血なまぐさい」エンタメのヒット。この二つがどこかでリンクしているように感じるのは、深読みしすぎでしょうか。

世界が求める日本文化=ジャパニーズヤクザ?

『ババヤガの夜』と映画『国宝』には、日本の古典的ヤクザが登場するという共通点もあります。

強力な上下関係・しきたりに縛られた、ある意味「家族よりも家族らしい」結束を重視するヤクザの世界。上司を「親父」、先輩を「兄貴」と呼ぶことにあらわれる直情的な人間関係。体のパーツを切断する等の肉体的折檻で誓いや報いを表現する単刀直入さ。

海外作品でもイタリアンマフィアを描いた『ゴッドファーザー』シリーズが根強く人気があるように、ドラマティックな“裏社会モノ”が、ある種の分かりやすいエンタメとして大衆に喜ばれる傾向があるのは事実。

『ババヤガの夜』では、“囚われの姫”である尚子を古風な大和撫子として描くことで、暴力的な世界に美しいベールを重ねることに成功。映画『国宝』では冒頭、日本家屋を舞台とした切った張ったの乱闘シーンで、永瀬正敏演じる喜久雄の父が幻想的な雪景色の中で殺されるさまが、一幅の絵のように妖艶に描かれました。

こういった非常に日本的・耽美的なヤクザの描き方が、「世界が期待する、ジャパニーズヤクザのオリエンタルなイメージ」にがちっとマッチしたのではないでしょうか。

まだるっこさは完全排除!物語の圧倒的スピード感

最後に触れたいのは、2作品に共通する「構成力」の高さ。言葉を選ばずに言えば、「ショートカット力」の高さです。

『ババヤガの夜』は、文庫版で200ページ弱。盛り込まれたテーマの豊富さ(裏社会もの・ミステリー・LGBTQ……)からすると驚くほどの短さです。これを、舞台となった暴力団の成り立ち、尚子の両親のなれそめ、依子の兄貴分となる柳の過去などをもっと膨らませれば、倍以上のボリュームの「骨太の長編大作」とすることも可能だったのではないでしょうか。

しかし、この短さとスピード感が、本作がここまでヒットを飛ばしている理由の一つになっているのかも。

生粋の本好きの中には、「物語の細部を丹念に書き込んでほしい」「長ければ長いほど嬉しい」と考える人も少なくありませんが、テンポよく一息に読み切れて、リアルな暴力シーンや謎解きのどんでん返しなどの「美味しいところ」がもったいぶらずに次々と差し込まれる構成力が、より多くの読者を呼び込んだのかもしれないと思いました。

一方、映画『国宝』はその上映時間の長さ(約3時間)が公開当初から話題になっていました。

口コミサイトでも鑑賞中に水分を取り過ぎないように注意するコメントが盛んに登場するほどでしたが、実は、原作となった小説は文庫本上下巻で計800ページ超を誇る超大作。事前に小説を読んでいた人たちからすると、むしろ「あの長編をどうやって3時間に収めるんだろう?」「前後編に分けた方がいいのでは?」と心配していたほどだったのです。

実際、映画版では喜久雄の長崎時代からの相棒・徳次のストーリーや、喜久雄による仇討の顛末、喜久雄と俊介それぞれの転落時代のあれこれなどは、大幅にカットされていました。

しかしこの取捨選択とストーリーラインの整理・そして俳優の演技や美術が非常に巧みであったがゆえに、映画を観た人が小説を読むことで行間に隠されていた物語を知って興奮したり、文章から想像していた世界をはるかに上回る鮮やかなビジュアルに圧倒されたりという事象が起きています。メディアミックスの面白さここに極まれりという感じでしょうか。

難解さ・複雑さも一つの面白さですが、国境や世代を超えて広がっていくエンターテインメントには、「分かりやすさ」「程よいボリューム」というのが大きなポイントになるのでしょう。

『ババヤガの夜』と映画『国宝』。世界規模で未曽有の大ヒットを飛ばしているに作品の秘密は、「描かれる“血”とテンポの、圧倒的な鮮やかさ」なのではないでしょうか。